report

成果事例

- TOP

- 成果事例

令和6年度の成果事例

CASE.01

株式会社北川組様

周辺システムと基幹システムを連携しデータ活用を推進

企業プロフィール

- 企業名

- 株式会社北川組

- 業種

- 総合建設業

- 住所

- 〒467-0807

名古屋市瑞穂区駒場町七丁目4番地

- 電話番号

- 052-853-1100

課題

基幹システムへのデータ収集

当社は1872年に創業した総合建設業の会社です。創業150年を迎え、過去には名古屋城、東山公園等の工事にも携わっております。現在の事業内容は総合建設業としてマンション、社屋等の企画から設計・施工、一般住宅の設計・施工を行っており、取引先は各自治体、官公庁、法人、個人、設計事務所、デベロッパー等多岐にわたります。

デジタル化ができない作業が多いと感じていたり、現場での変更が多くデータ更新が面倒という理由から建設業界はDX化が進みにくい業界と言われる中、自社では全社的にDXを推進すべく、自社基幹システムの刷新を進めていました。基幹システムの刷新により「工事案件のシステム化」「顧客ごとの案件管理のデータベース化」「工事案件ごとの社内外経費原価管理」ができるようになりましたが、見積システムが独立していることや小口現金など管理機能が無い部分があり、基幹システムとの連携で手間になっているという課題がありました。

取り組み内容

周辺システムを基幹システムと連携

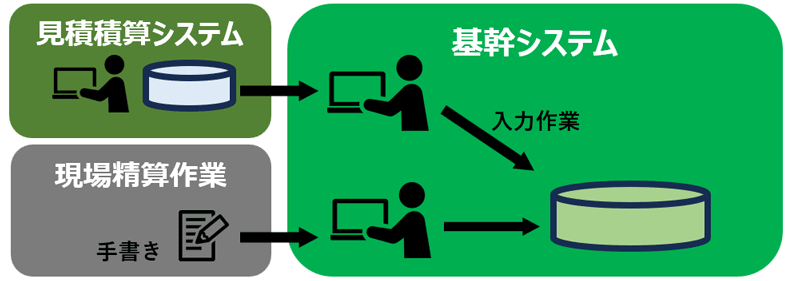

■補助事業前の状況

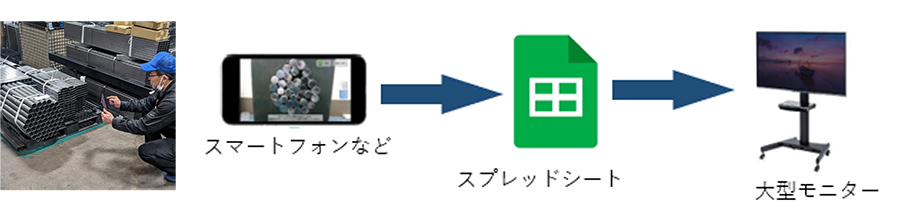

①既存見積積算システムと基幹システムの連携

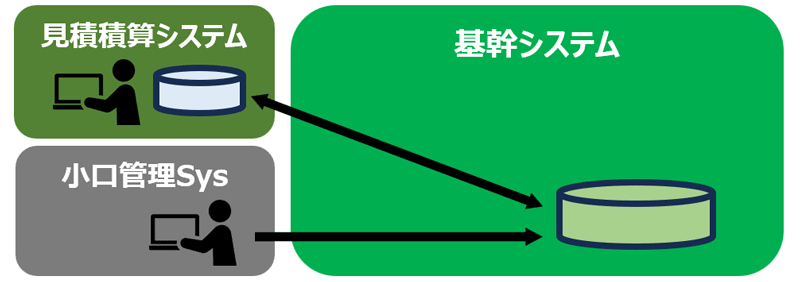

見積積算システムを基幹システムと自動連係し、データの再入力などの手間を省く。基幹システムにデータを集約することでデータ分析などDXの推進を図る。

②工各工事現場で発生する小口現金管理のシステム化

工事担当者の小口現金精算作業の効率化を図る。それとともに小口現金の経費の原価管理を実現する。

■補助事業後の状況

今後のデジタル化への取り組み

今回の補助事業で終わりではなく、今後も全社的にデジタル化を推進するために、基幹システムにデータを収集するよう新たなプロジェクトを立ち上げております。今後は、収集したデータを活用し、データに基づいた営業戦略の策定、適正な原価管理による利益確保など企業全体の競争力強化につなげてより効率的で収益性の高い事業運営を目指します。

デジタル活用支援マネージャーからのコメント

名古屋市新事業支援センター

中小企業デジタル活用支援マネージャー

小島靖弘

中々、DX化が進んでいない建設業の中で、DXへの理解が全社に浸透しており、継続的にIT化を進めている良い事例です。またデータを集約し一元管理し蓄積されることでDXの推進となると考えられます。

CASE.02

MARUJOU株式会社様

検査工程をAI画像認識で自動化

企業プロフィール

- 企業名

- MARUJOU株式会社

- 業種

- 窯業・土石製品製造業

- 住所

- 〒451-0042

名古屋市西区那古野1丁目1番8号

- 従業員数

- 27名

- 電話番号

- 052-501-2587

課題

検査工程が人による作業のためコストがかかる

当社は、1949年に愛知県名古屋市にて創業し、72年の歴史を持つ板ガラス二次加工・販売会社です。国内トップでガスグリル窓用強化ガラスの8~9割のシェアを誇ります。モバイル機器、フラットパネル、タッチパネル、家庭用調理器具、アミューズメント製品、特殊ガラス等各種用途の幅広い分野へガラスを加工・販売しています。主要製品のシェアは非常に高く、80%~90%のシェアを有します。

■主要製品

ロースター、グリル用ガラス

計量器用カバーガラス

自社内では販売管理システムや在庫管理システムを導入しIT化を進めています。しかし、製造現場は機械化されているものの、検査工程は人による作業であるため見逃しによる検査ミスも発生しています。また、短い時間で、個片の全数目視欠陥検査を実施していますが、人員3人が必要で検査コストも大きくなっていることが課題となっていました。

取り組み内容

AIによる画像認識製品検査の実施

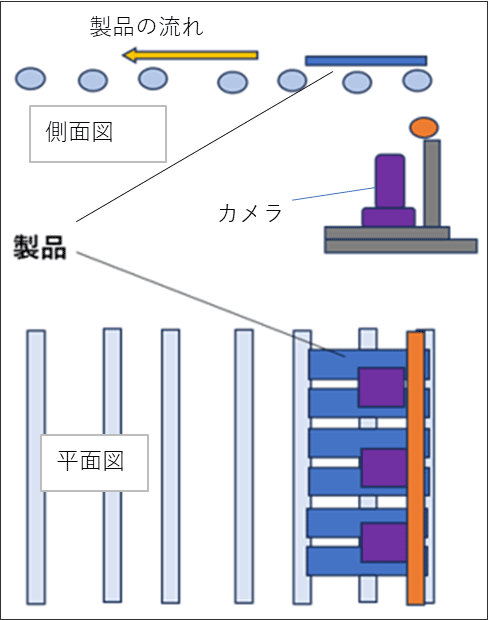

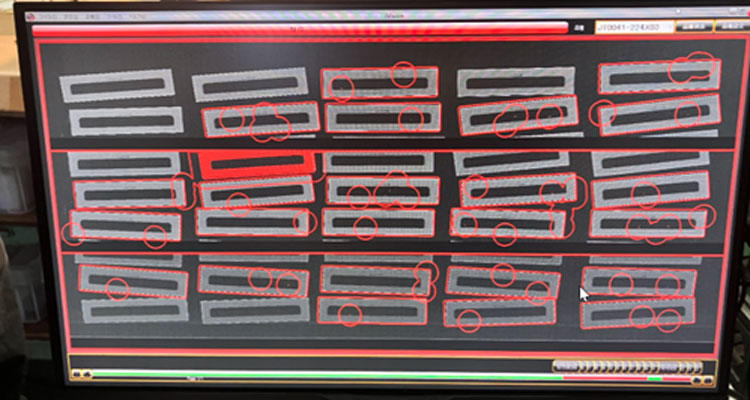

今回の補助事業では、AIによる画像認識製品検査システムの構築を進めました。具体的な内容としては、製品は、ローラー上を移動した後に検査を行い、適切に収納される仕組みとなっていますが、ローラー上を移動している時間を活用し、カメラで撮影した画像をAIで解析することで不良を検出する仕組みとなっています。事前に多くのサンプル画像をAIに学習させておくことで、精度高く良品・不良品の判別をすることが可能となっています。

照明を照らし撮像

モニターに不良品を表示

今回導入した設備により検査が可能となることで従来3名必要だった検査工程を1名で対応できるようになりました。これにより、人員を生産工程の訓練に振り分け、将来的な増産(20%増)に備えています。

また、検査の精度向上と不良品の分類による原因究明は、データの蓄積後に本格化しますが、これにより品質向上や歩留まり改善が期待できます。

今後のデジタル化への取り組み

今後も製造工程のデジタル化に取り組んでいく予定でおり、まずは老朽化が進んでいる強化炉をデジタル制御を可能とする新規設備を増設する準備を進めています。2025年末には設備の導入、立ち上げを完了し、2026年初めには、生産を開始する予定です。これにより、生産能力は従来より20%アップが可能となる予定です。これ以外にも、自社のデジタル化を推進していきたいと考えています。

デジタル活用支援マネージャーからのコメント

名古屋市新事業支援センター

中小企業デジタル活用支援マネージャー

小島靖弘

人が作業している検査工程をAIによる画像認識で自動化する流れは、今後中小企業においても増えていくと思われます。自社の製造工程を精緻に把握した上で効率的な仕組みを構築したことも伺えます。システム構築による生産性向上と品質向上が同時に図られる中小企業が目指すDXの良い事例です。

CASE.03

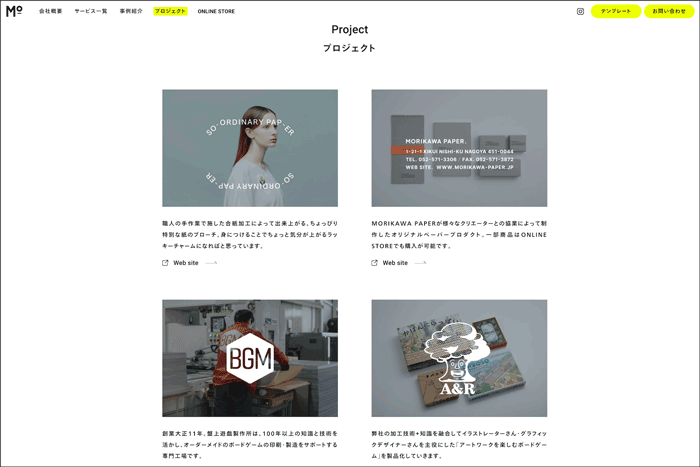

モリカワペーパー株式会社様

新Webサイトでユーザーエクスペリエンスを向上

企業プロフィール

- 企業名

- モリカワペーパー株式会社

- 業種

- 印刷・同関連業

- 住所

- 〒451-0044

名古屋市西区菊井一丁目22番23号

- 従業員数

- 11名

- 電話番号

- 052-571-3306

課題

小規模組織特有のマーケティング不足が悩み

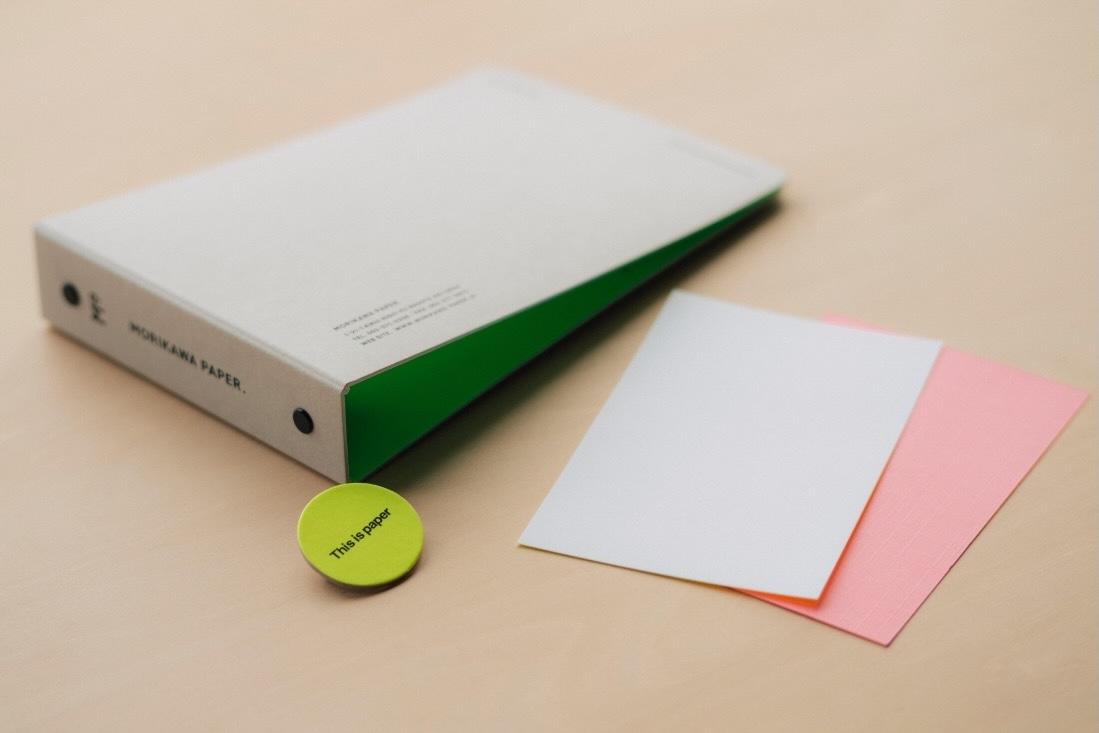

当社の創業は大正11年(1922年)で2023年に社名をモリカワペーパー株式会社に変更しております。長い歴史を通じて培われてきた技術は、現在、30代のスタッフを中心に受け継がれています。経験・感覚・技術を最大限に活かしながら、時代の変化に対応し、少量ロットから通し枚数1万枚を超える大規模ロットまで、品質と信頼を第一に考え、お客様の多様なニーズにお応えしております。

弊社は、多様な製品ラインと職⼈技術を強みとし、環境に優しい製品の需要増加や地域以外での市場やグローバル市場への進出を成長の機会と捉えています。しかし、⼩規模な組織とマーケティングの不⾜が弱みであり、競争の激化や経済的不確実性が脅威となります。今回の補助事業では小規模であるが故に不足しているマーケティング力を強化することを課題と捉えました。

取り組み内容

ユーザーフレンドリーなWebデザインへ

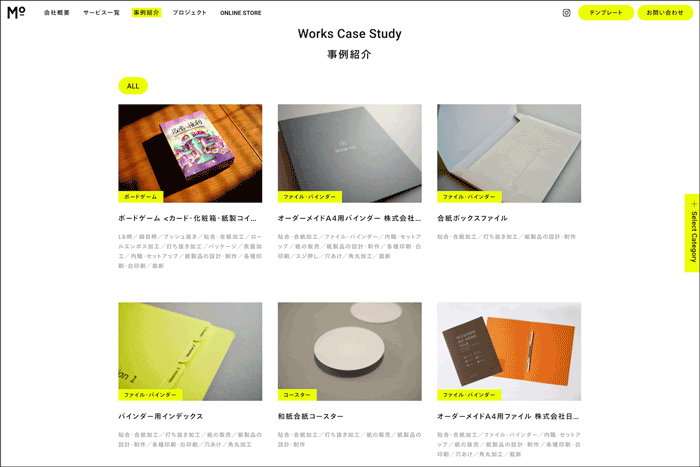

弊社は新規受注の拡大を目指し、ウェブサイトをリニューアルしました。人手不足や採用後の資金面の不安を解消するため、オンライン上でのプレゼンスを高め、限られた人員でも効率的に受注を増やすことを目的としています。まず、ユーザーフレンドリーなデザインへ変更するとともに、フォントサイズやカラーを見直し、視認性を向上させております。また、ナビゲーションメニューを整理し、主要コンテンツへのアクセスを容易にしました。次に、製品情報の整理と強化を行い、新たに「事例紹介」ページを設け、オーダーメイドバインダーやパッケージなどの事例を写真付きで詳しく紹介しました。さらに、「プロジェクト」ページを新設し、紙加工の可能性を探る製品企画・製造・販売の取り組みの発信とテンプレートのダウンロード機能を追加し、利便性を高めております。

SEO対策としては、「紙加工」「オーダーメイドバインダー」などの関連キーワードを最適化し、検索エンジンでの上位表示を狙いました。加えて、メタタグや構造化データを整備し、検索エンジンがサイト内容を正確に認識できるようにしました。最後に、問い合わせフォームの入力項目を簡素化し、ユーザーがストレスなく問い合わせできるよう改善しました。これらの取り組みにより、限られた人員でも効率的に受注を拡大できる環境を整えました。

今後のデジタル化への取り組み

今回のウェブサイトリニューアルを起点に、今後はデータ活⽤を強化し、SEOやデジタルマーケティングを本格的に導⼊することで新規顧客の獲得を加速させます。また、オンライン受発注の仕組みを構築し、業務のデジタル化を進めることで、限られた⼈員でも効率的に事業を拡⼤できる体制を整えていきます。さらに、ECサイトやデジタル販路の拡⼤により、B2B向けだけでなくB2C向けの展開も視野に⼊れ、モリカワペーパーのブランド価値をより多くのユーザーに伝えていく計画です。

デジタル活用支援マネージャーからのコメント

名古屋市新事業支援センター

中小企業デジタル活用支援マネージャー

小島靖弘

今回のウェブサイトリニューアルにより、デザインの洗練度が増し、ユーザビリティが大幅に向上したことが伺えます。利用者の視点に立った工夫がなされており、貴社の細やかな配慮を感じました。今後のデータ活用強化やデジタルマーケティング本格導入も期待が持てます。

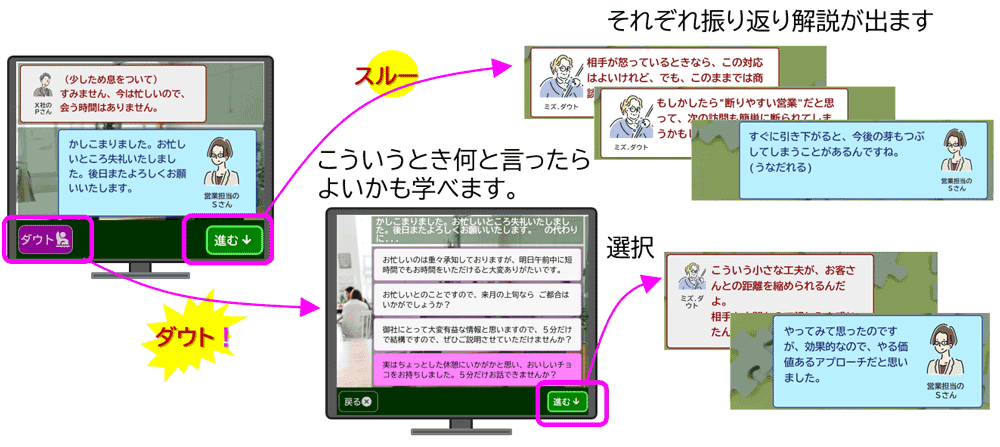

CASE.04

エピソード・ラーニング株式会社様

生成AIを活用し教育コンテンツ用脚本を作成

企業プロフィール

- 企業名

- エピソード・ラーニング株式会社

- 業種

- その他教育・学習支援業

- 住所

- 〒466-0059

名古屋市昭和区福江二丁目9番33号 ナビ白金 222号室

課題

脚本制作に時間とコストがかかることが課題

当社は、オンラインでエピソード・ラーニングを提供しています。これは物語をベースにした教育手法で、会話劇内での間違い発言を指摘やスルーすることで、状況に即した知識が得られ、理解度も測ることができます。

顧客のニーズに合わせて受注制作を行うことも多く、その脚本制作には時間がかかり、高い制作費用が課題となっていました。

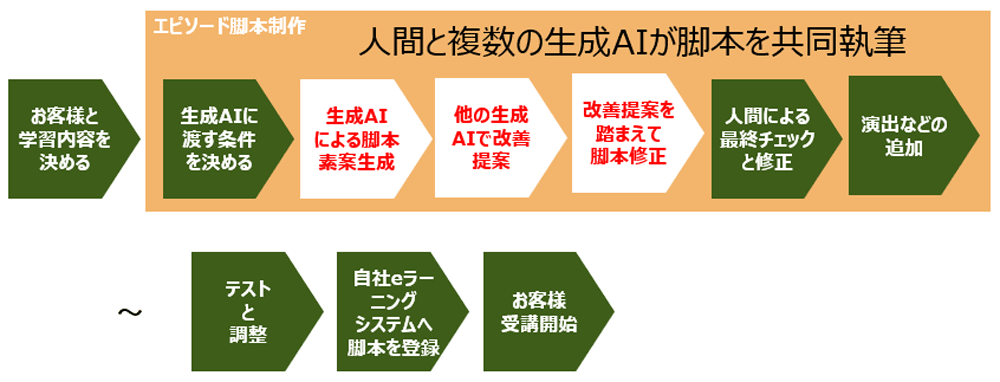

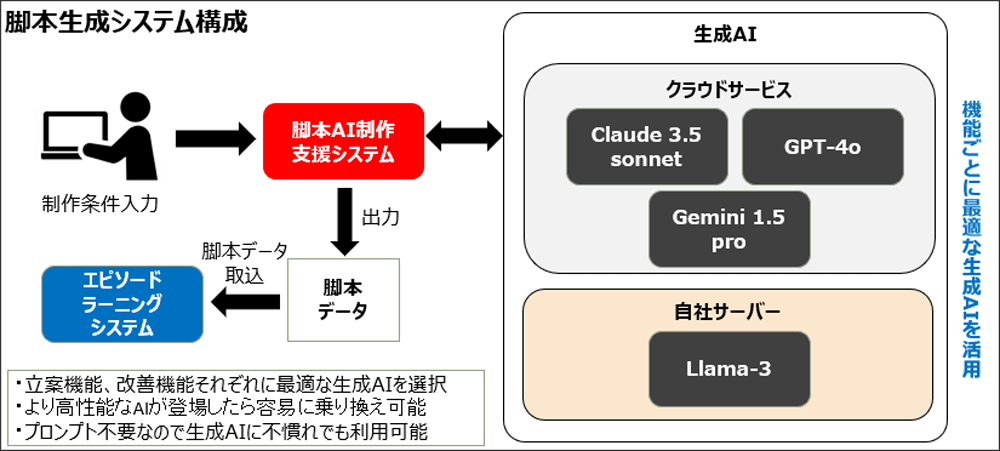

取り組み内容

人間と複数の生成AIが脚本を共同執筆

今回の補助事業では、脚本制作の効率化を実現するために生成AIを活用したシステムを導入しました。このシステムの上で人間と複数の生成AIが共同執筆することで、脚本制作時間が平均で 1/10に短縮されました。

また誰でも一定の品質の脚本が制作できるようになり、教材品質が安定しました。教育内容に知見はあるが脚本が制作できない専門家でも容易に脚本を制作できるようになり、制作可能な教材の範囲が広がりました。

■補助事業前の脚本制作の流れ

■補助事業後の脚本制作の流れ

今後のデジタル化への取り組み

今回導入した脚本 AI 生成システムは、更なる改善の余地があると考えています。

まず、プロンプトを改良して品質を向上します。また、制作条件や生成した脚本データをデータベースに保存し、参照しやすく管理しやすくします。さらに、演出効果設定や脚本アップロード機能を統合し、利便性を高める予定です。

デジタル活用支援マネージャーからのコメント

名古屋市新事業支援センター

中小企業デジタル活用支援マネージャー

小島靖弘

生成AIを活用した脚本制作は、まさにクリエイティブの新時代を切り開く素晴らしい試みです。AIの持つ圧倒的なスピードを活かしながら、人間ならではの繊細な感情表現や文化的なニュアンスを加えることで、これまでにない魅力的な脚本が生まれる可能性があります。AIと人間が協働することで、創作の幅が広がる非常に良い事例です。

CASE.05

株式会社小島製作所様

kintoneでデータの一元管理を実現

企業プロフィール

- 企業名

- 株式会社小島製作所

- 業種

- 建設設備用排水器材の製造販売

- 住所

- 〒454-0027

名古屋市中川区広川町5丁目1番地

- 従業員数

- 55名

- 電話番号

- 052-361-6551

課題

複数システムがバラバラでデータ集約が属人化している

当社は、マンションや学校向けの建築設備用排水器材の製造・販売を行う企業で、2024年に創業105年を迎えました。長年にわたり、社会の水回り環境を支えてきた実績を持ち、業界内で高い評価を受けています。主力製品である鋳物製特殊排水継手は、マンションやホテルの排水システムに使用され、排水能力や施工性の高さが特徴です。その優れた性能が認められ、東京スカイツリーをはじめ、多くの大規模建築にも採用されています。特に首都圏、名古屋、大阪などの大都市圏の分譲マンションへの納品が多く、首都圏の超高層マンションにおいては約50%のシェアを占めています。

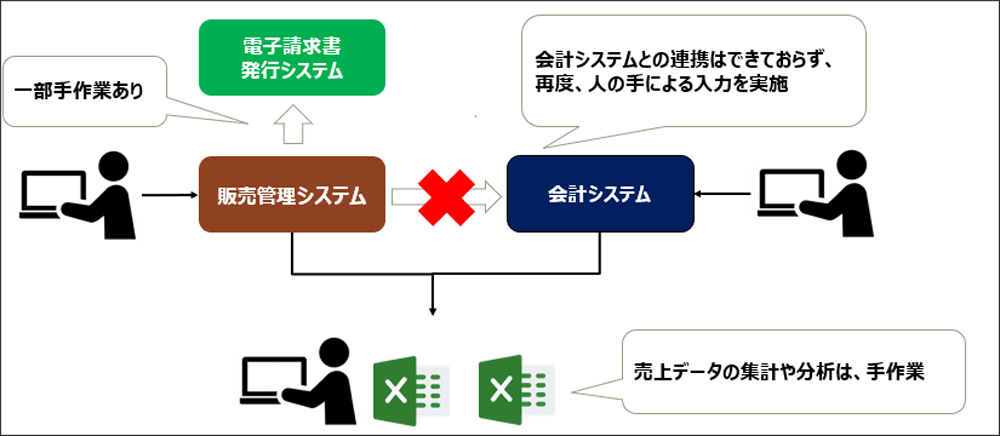

自社内では販売管理システムや会計システムなどを導入しIT化を進めていましたが、システム単位でデータを保有しているため、システム連携や、異なるシステム間でデータ分析を実施したい場合は、人が各システムからデータを集めExcelで集計するという作業が発生しており、またその作業も属人化しておりました。

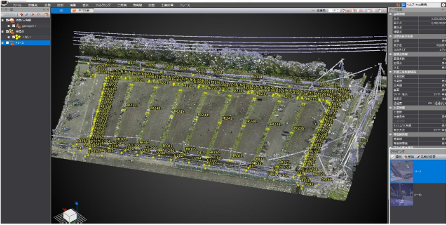

取り組み内容

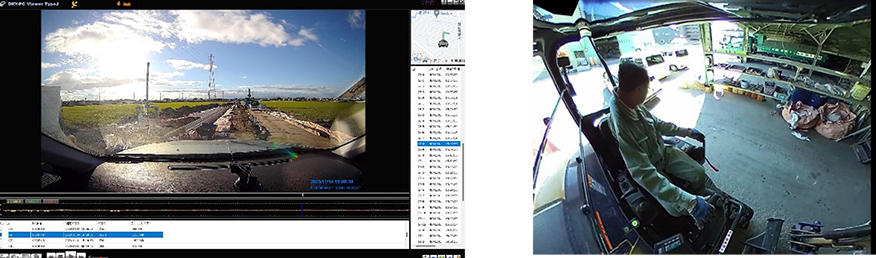

販売管理システムのデータをkintoneへ

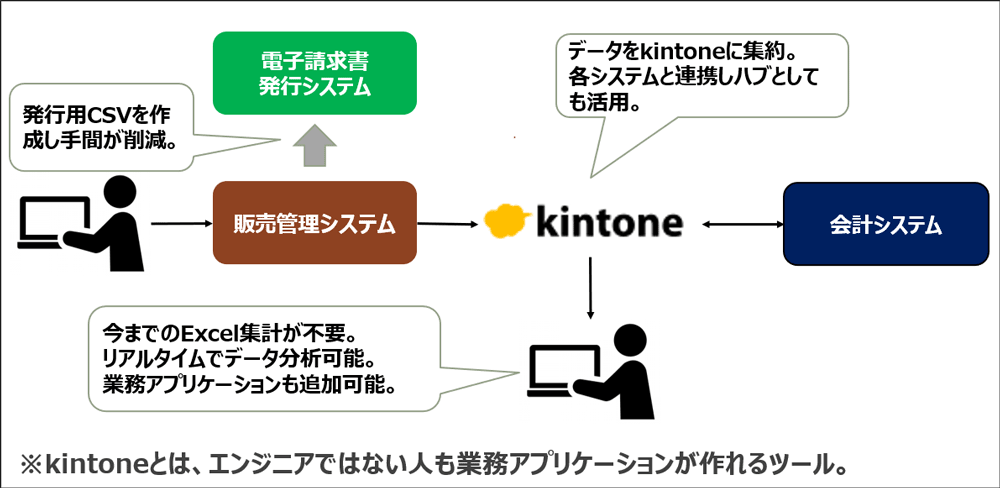

今回の補助事業では、販売管理システムや会計システム、請求書発行システムとのシームレスなデータ連携と、各システムのデータをkintoneへ集約することを目指しました。具体的には、販売管理システムで登録したデータを自動的にkintoneに連携し、製造現場や社外でもリアルタイムに受注状況や作業進捗が確認できるようになりました。

■補助事業前の構成

■補助事業後の構成

今後のデジタル化への取り組み

今回の補助事業では販売管理システムのカスタマイズとkintoneの導入により、業務の効率化、データ分析精度の向上、そして顧客満足度の向上を実現しました。今後もkintoneとの連携を強化し、営業・製造・在庫管理のプロセス全体を最適化することで、さらなる業務改善を目指します。また、3年間にわたるデジタル化計画を通じ、月次資料の高度化、部門間連携の強化、そしてAIによる在庫管理の最適化を進めていきます。これらの取り組みを通じ、持続的な成長と顧客への付加価値提供を実現するため、積極的な改善と投資を続けたいと考えています。

デジタル活用支援マネージャーからのコメント

名古屋市新事業支援センター

中小企業デジタル活用支援マネージャー

小島靖弘

業務の効率化やデータ管理の一元化を進める上で、kintoneは非常に強力なツールです。紙やExcelでの管理から脱却し、業務の見える化やチームの連携強化を実現できたことは、DX推進の大きな一歩です。これからkintoneをさらに活用することで、業務効率化や新たなビジネスの可能性が広がることを期待しています。